A Árvore da Vida, novo e aclamado longa-metragem de Terrence Malick (Cinzas do Paraíso e Terra de Ninguém), ainda inédito por aqui, se apresentará nos cinemas uma produção singular porque poética ou poética porque singular? Evidentemente esses dois conceitos, aplicados às manifestações artísticas, adquirem implicações muito maiores do que se pretende esta pequena postagem, mas, neste caso, mostram-se relevantes para um prévio comentário sobre o filme, em que se delineiam impressões imprecisas, porém irresistíveis, sobre qual é e como se mostrará a estória concebida por Malick, seus co-roteristas e parte do elenco.

Da estória narrada sabemos muito pouco. Gira em torno de um núcleo familiar dos anos 50, no subúrbio americano. O pai (Brad Pitt) traduz-se em uma figura aparentemente rígida e rigorosamente lúcida; a mãe, mulher meiga e sensível, não deixa de atribuir, a cada lição ou reprimenda aos filhos, uma maternal carga de afeto; e os irmãos, ainda crianças, trazem dúvidas e indignações dissimuladas na pureza e inocência de uma risada ou de uma lágrima. A morte, como perda e desespero, irrompe na trama, conduzindo ao questionamento e a angústia da vida adulta e a busca de um sentido perdido, ou jamais, verdadeiramente possuído. Jack, o irmão mais velho, como um filho pródigo, volta-se para um passado, somente presente na memória, à procura de um futuro sentido para vida.

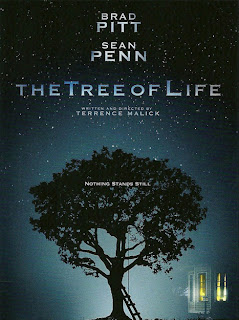

A singularidade do filme de Malick já se insinua nas poucas imagens que ainda temos dele. Seus cartazes são pequenas obras-primas fotográficas:

O trailer é grandioso: processo estético que nos apresenta uma realidade que não é outra senão a nossa, no entanto, singularmente revelada em seus detalhes, vivenciada em intensas sensações, pressentida em um fluxo contínuo de imagens estranhamente familiares e simplesmente misteriosas, capazes, em sua composição poética, de organizar o caos do mundo e descegar os sentidos humanos. Como toda obra de arte, particularmente a cinematográfica, é, e assim deve ser.

No início, a escuridão. Faíscas de luz delineiam uma etérea massa vaporosa. Do vermelho escarlate de uma nebulosa ou de uma nuvem cósmica em brasa viva, irrompe a luz. Algo toca a Terra. O mar. Árvores se alongam em direção a um céu luminoso. “Existem duas maneiras de se viver: a maneira da natureza e a maneira da graça.”. A Árvore da Vida propõe correspondências misteriosas entre a grandiosidade do cosmos e a efêmera existência humana, que, observada em comunhão com o natural, sabe-se transitória, como um sopro ou uma faísca, aparentemente finita e angustiantemente insondável. Quando nos permitimos despertar o olhar sonolento que mantemos durante toda a vida, conformado à simples aparência do mundo e aos espelhos onde emolduramos nossas crenças e idealismos, a atenção se volta para os detalhes, estes, pequenos lampejos, reveladores de uma totalidade que se apresenta em cada parte fugidia da vida. E então, quando a retina se expande e o tempo se dilata, o espaço se contrai pela atenção (ação de fixar o espírito em algo; concentração da atividade mental sobre um objeto determinado). E da movimentação cosmogônica das primeiras imagens, temos a expansão do olhar. A atenção de um pai que envolve o pequenino pé de seu filho entre as mãos, ao fundo uma fina cortina sobre a luz, em uma atitude de encanto e curiosidade, protege a fragilidade humana ainda intocada pelas asperezas do tempo e do mundo. Um olhar infantil toma o primeiro plano. O bebê traz a importante lição da singularidade. Sua percepção do mundo é permeada pela atenção e pelo interesse, pois tudo se mostra estranho e singular. Olhar as imagens que se apresentam como se acabassem de serem criadas, e só no momento do olhar sua existência torna-se plena. “Nós temos que escolher qual delas seguir”. O estado de graça é instante de alumbramento, quando fenômenos naturais e corpóreos atravessam a superfície espessa das vidraças da alma, projetando, na disformidade aparente de uma ilusão ótica, uma superfície palpável que nos permite enxergar o mistério. “Você terá crescido antes dessa árvore ficar alta”. O crescimento dá-se pela irrefreável necessidade de conformação, alienação e automatização da vivência do mundo. Um caminhar de sapatos e passos imitados sobre a fruição orgânica da grama. Nomear as coisas do mundo e esquecer a impressão interessantemente desconhecida que elas causam. Observar a vida refletir-se em cada semente germinada e constatar a efemeridade da existência humana (neste plano, mãe e bebê, uma muda de árvore sendo plantada, uma criança que observa tudo, e o pai, após fincar a pá na terra, a regar o solo remexido, estabelecem uma comunhão poeticamente cotidiana entre a natureza e o ser humano). Pai e mãe, ao observarem seus frutos, em uma posição superior, confundem-se com o sol e com as árvores, regentes da espantosa sinfonia do passar dos tempos (não à toa, o nome do diretor aparecer logo em seguida). E assim, um carrossel de imagens irrompe na tela, ritmado pela impactante trilha sonora. A harmonia do mundo se figura nos fugidios sinais da graça, quando ser humano e natureza permitem se tocar mutuamente (o plano da mãe com a mão estendida servindo de repouso à borboleta é revelador). Mas algo de obscuro e sombrio, pois inexplicável e incontrolável, constitui o Ser humano. Dentro de sua própria casa, ele não é senhor, não consegue iluminar todos os cantos, pois em alguns deles ele próprio se constrói através das sombras. “É preciso uma vontade feroz se quiser ser o primeiro neste mundo”. A selvageria, a contestação, os impulsos que trazem dor e medo são raízes profundas que permitem o crescimento. Um crescimento rumo à morte, onde a dúvida e a inconstância não deixa que se enxergue o fim, e a completitude que se prefigura no tempo. “Eu sempre quis que você fosse forte. Um homem completo.” (neste ponto, instaura-se no trailer um movimento que será repetitivo, o caminhar para dentro do cenário, rumo ao ponto de fuga, no centro do quadro construído pela câmera objetiva). Pai e filho se confrontam, se opõe em lados opostos do quadro fílmico. Entreolham-se. E como num espelho que duplica o ser em uma imagem levemente distorcida, pai e filho projetam-se um no outro, como imagens oblíquas de si mesmo. O pai exige do filho algo que lhe escapa, o filho busca no pai algo que ele talvez não possa oferecer plenamente. O conflito se estabelece e, novamente, o tempo se expande. “Pai... mãe... vocês sempre estiveram do meu lado (em conflito, dentro de mim)” “Vocês sempre estarão” (o recurso sonoro utilizado neste trecho é impactante, não haveria outra forma de intensificar o valor semântico e a carga emocional dessas frases, se as mesmas não fosse sussurradas). A transição do quadro é belíssima. Uma justaposição de planos que revela a atemporalidade de uma personalidade marcadamente sensível e angustiada. Atores se complementam em suas expressões: o rapaz que vive Jack na adolescência e Sean Penn na vida adulta. A natureza exuberantemente verde é substituída pela profundidade geométrica e monocromática de um espaço urbano. E novas metáforas se constroem plano sobre plano, integrando, em gestos intimistas e abundantes, o ser humano e a natureza no escoar dos tempos. Novamente, a grandiosidade do derretimento de uma geleira (ou vazão de uma cachoeira?) se reflete no escoar da água em uma torneira. Um olhar para as lembranças, à memória de um pai, que vê o filho à soleira da sua porta. Que o toca envolto por um fino tecido opaco do tempo e do espaço que os separam. Vislumbra-se o vertiginoso desdobrar-se da memória, que se faz na desconstrução dos alicerces racionais da perspectiva, deixando as sombras se alongarem sobre uma realidade antiga. “Algum dia você vai cair e chorar. E então vai entender tudo.” “Todas as coisas”. E, em um último alento, depois da queda e da dor, os olhos se voltam para a luz quente e confortável da infância. Do abajur ao pé da janela. Do caminhar com o pai em direção ao sol. Do rosto terno e afetuoso da mãe, banhado em luz. E o futuro... o começo do fim de tudo... a distensão dos espaços e a compressão do tempo. Sucedem-se planos onde o movimento de travelling (deslocamento da câmera) para frente, além de estabelecerem um ritmo visual entre as cenas, revelam personagens em busca de um ponto de luz, que se origina do horizonte ou de uma janela, e, em seguida, se deslocando, seguindo o mesmo movimento, ruma a uma floresta e um caminhão de fumaça. A busca conduz ao desconhecido, ao nebuloso, ao impalpável. “Guie-nos até o fim dos tempos.”.

E então, ao fim... dois rápidos planos nos chamam a atenção, nos permitindo concluir, antecipadamente, o que poderemos encontrar em A Árvore da Vida: a arte cinematográfica possibilita o simbólico, permite reorganizar a realidade, e de tal forma amplificá-la, que não se vê somente um menino atravessando uma porta, mas uma ação de atravessar uma porta que liquefaz a percepção do espaço, que mistura o movimento de nado ao de flutuar, tudo enquadrado por uma câmera que desautomatiza a perspectiva, ampliando as dimensões de afeto e de efeito entre o real e o imaginário apresentados no plano. Trata-se de um movimento de passagem, de transcendência, de morte e vida, de crescimento e perda... a infância que fica, suspensa na memória de um passado reconfortante. O fim é luz. Intenso clarão, obtuso, espiralado: como um próximo plano nos mostra. Uma espiral em vitrais de mosaicos que, quanto mais próximos do centro onde se encontra a luz, mas difusos e opacos apresentam seus elementos constituintes, tornando-se cada vez mais uniformes, como se a materialidade do corpóreo se revelasse transpassada pela espiritualidade transcendente da alma.

“A não ser que você ame sua vida passará como um flash.”. Indo além dos temas religiosos suscitados pelos elementos de espiritualidade cristã presentes no filme, A Árvore da Vida propõe-se a algo maior que a simples busca pelo sentido da vida. Permite, em última instância, que se toque o mistério da vida, expandindo-a, singularizando sua vivência. E assim se revelará o valor poético do filme de Terrence Malick, uma espiral dialética que permite vivenciar com extrema lucidez os mistérios do mundo e do ser humano, tornando-os palpáveis aos sentidos, sem jamais desfazer seu silêncio e sua plenitude com explicações teológicas ou com razões abstratas, que tanto necessitam nomear as coisas do mundo.